服务热线:400-859-1866

EN

分层旋流燃烧器中接近LBO时刻的预混甲烷-空气火焰流动特性和火焰动态(使用立体粒子图像测速(Stereo-PIV)系统测量)。

1. 实验背景

分层旋流燃烧技术因其在宽工况范围内高效率、低排放特性而应用于低排放燃烧室设计中。在接近稀燃失效(LBO)极限工况下,复杂流场结构容易导致燃烧火焰局部淬熄甚至全局熄火,影响发动机安全与稳定。故深入理解分层旋流火焰LBO极限工况下的流场结构与火焰动态对先进燃烧的设计优化具有重要意义。

某重点实验室科研人员,采用高频同步OH*化学发光(CL)与立体粒子图像测速(Stereo PIV)技术,对分层旋流燃烧器中接近LBO的预混甲烷-空气火焰的火焰流动特性进行可视化定量研究。

2. 实验设计

2.1 实验设备

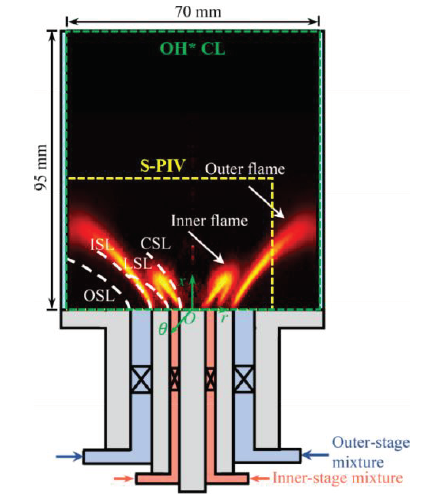

燃烧器:采用分层旋流燃烧器,具备同心双级旋流结构,内级6叶片轴向旋流器,外级18叶片轴向旋流器,唇口结构为5 mm厚分离段,形成唇回流区(LRZ),唇部结构形成多个剪切层,外剪切层OSL、内剪切层ISL、唇剪切层LSL、中心剪切层CSL。

图1 改进型分层旋流燃烧器

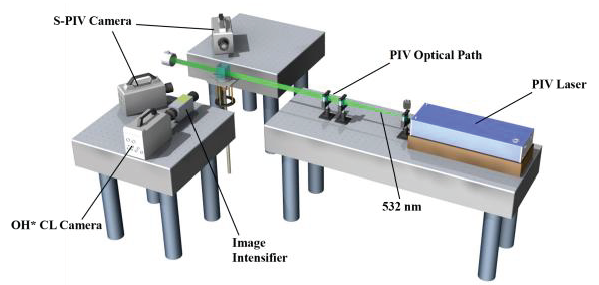

立体粒子图像测速(Stereo PIV)系统:采用中科君达视界提供的千眼狼立体PIV系统,由双腔Nd:YLF激光器、2台万帧级高速摄像机、粒子图像测速PIV软件、示踪粒子等组成。

OH* CL观测系统:1台千眼狼高速摄像机搭载像增强器、UV镜头与308 nm带通滤波器。

同步控制器:用于立体粒子图像测速(Stereo PIV)系统与OH* CL观测系统同步。

图2 立体粒子图像测速(S-PIV)系统

2.2 实验工况

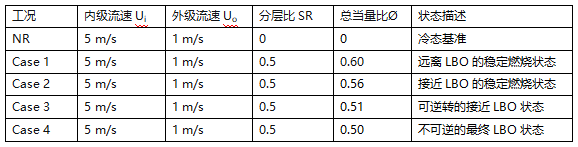

实验设置一个非反应工况(NR)与四个反应工况(Case1~4),固定速度比VR=0.2(外级流速/内级流速)和分层比SR=0.5(内级当量比/外级当量比),通过总当量比Ø从0.60逐步降至0.50,模拟从稳定燃烧到LBO的梯度过程,具体工况参数如下:

备注:Ø=0.50为实验测得的极限当量比,Case3为临界状态,此时火焰呈现周期性局部淬熄与再燃。

3. 实验数据

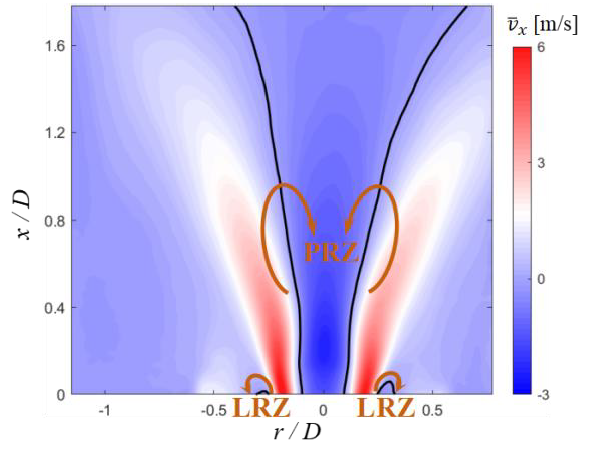

3.1 非反应流场结构

图3展示了千眼狼Stereo PIV测量的冷态(NR工况下)的时均轴向速度场,在VR=0.2非反应条件下,内级高速射流主导流场,形成喇叭形主回流区(PRZ),长度约x/D=0.8,同时存在唇部回流区(LRZ),由唇口几何结构诱导产生,尺寸较小,x/D<0.1。冷态测量结果为反应流场的密度分层效应提供了无扰动量化基准。

图3 NR工况下的流场结构

3.2 反应流场与火焰结构演化

图4展示了Case1~Case4四种工况下时间平均轴向速度与OH*CL强度分布,图中发现:

PRZ长度x/D随Ø下降而增加,从Case1的x/D=1.0增至Case4的x/D=1.2,反映回流区扩展对火焰稳定的影响。

火焰长度由 Case1的x/D=0.5增至Case4的x/D=1.0,归因于层流火焰传播速度下降而入口流速基本不变。

火焰主要沿ISL内剪切层稳定,呈喇叭形,外级火焰为主导,内级火焰始终未点燃。

图4 Case1~4四种工况下时间平均轴向速度与OH*CL强度分布

3.3 瞬时流场与火焰相互作用

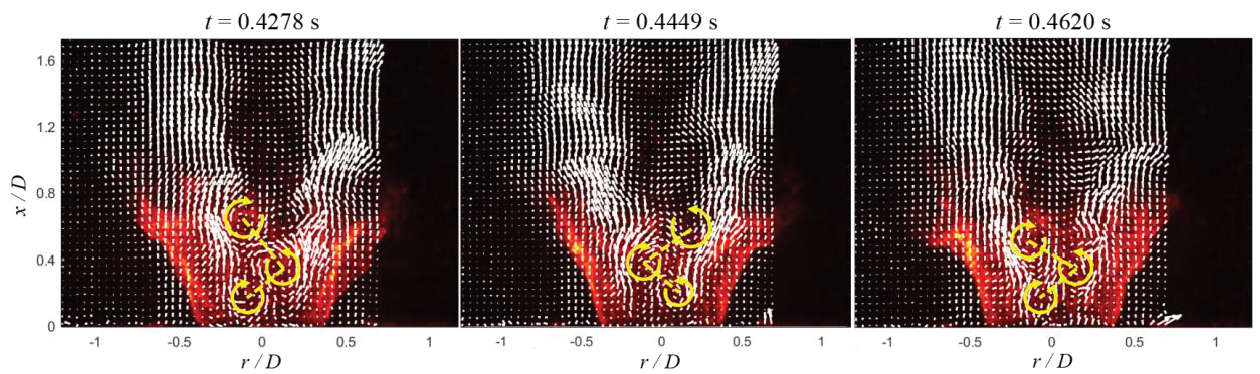

图5展示了Case3(近LBO)工况下在一个预混涡旋破碎(PVC)周期内的瞬态OH*与速度矢量叠加图,通过立体粒子图像测速Stereo PIV系统的5 kHz高时间分辨率观测,发现PVC沿CSL向下游螺旋运动,形成Z字形涡结构,PVC虽不直接接触火焰锋面,但可通过流场扰动干预热效率分布,小幅提高Ø可恢复再燃事件,表明此状态可逆。

图5 Case3(临近LBO)工况一个PVC周期内瞬态OH*光强场与速度矢量叠加图

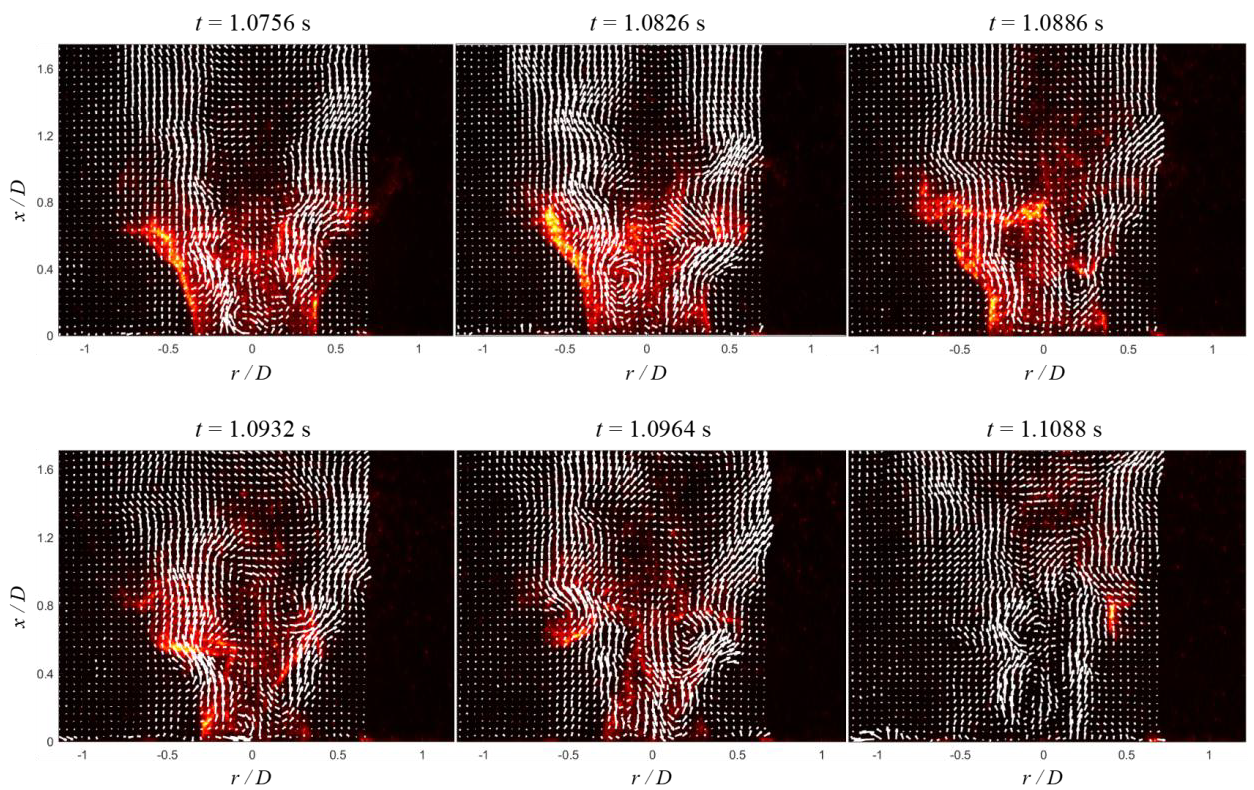

图6则展示了Case4(最终LBO)工况下在全局熄火前的0.0332 s内的序列图像。t=1.0826 s,火焰面首次出现明显空洞;t=1.0886~1.0964 s,淬灭区沿ISL向上游扩展;t=1.1088 s,火焰脱离唇口,进入不可逆熄火阶段。

图6 Case4(最终LBO)工况瞬态OH*光强场与速度矢量叠加图

3.4 基于Stereo PIV测量数据的空间线性稳定性分析

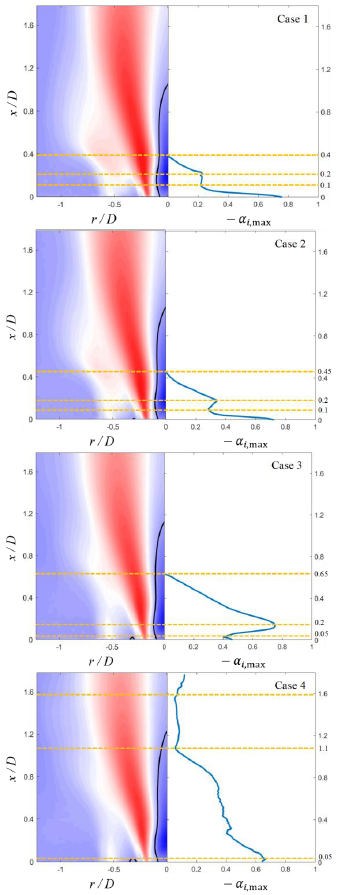

图7 展示了利用Stereo PIV系统获得的三维时均速度场,进行空间LSA,计算PVC的最大增长率沿轴向分布,发现:

Case1:PVC增长率在喷口处达到最大值0.75,随后在内外级射流交汇区x/D=0.2迅速衰减,此处对应内外旋流射流的交汇区域,两个射流的合并改变了流动场和火焰诱导的密度分层,触发了局部不稳定性。

Case2:PVC增长率在喷口处再次达到最大值,然后迅速下降至x/D=0.1处的0.3。与Case1相比,相同轴向位置的射流交汇处,最大增长率显示出正向增加,意味着当当量比降低时,产生了更多的局部流动不稳定性。

Case3:在射流交汇区0.1<x/D<0.2出现陡峭回升,PVC增长率从0.4跃升至0.75,对应局部淬熄高发区。

Case4:x/D=0.05,PVC最大增长率达到0.65,随后在x/D<1.1范围内逐渐下降,1.1<x/D<1.6范围内,最大增长率基本恒定,x/D>1.6,开始缓慢上升至0.15,表明全局不稳定模式主导,促成最终LBO。

图7 Case1~4工况下PVC最大增长率轴向分布

4. 实验结论

利用中科君达视界提供的立体粒子图像测速(Stereo PIV)系统和OH*CL同步测量,结合LSA,揭示了流场结构演化过程:

I. 从稳定燃烧到LBO,随着当量比降低,PRZ长度逐渐增加,导致火焰传播速度下降,流场不稳定增强。

II. PVC主要沿中心剪切层CSL发展,不直接接触外级火焰,在射流交汇区的增长加剧导致局部淬熄,最终LBO时PVC全场增长导致火焰不可逆熄灭。

III. LSA预测的增长率峰值位置x/D=0.2为火焰稳定性最脆弱的区域,燃烧室工程设计可加强此处燃油雾化或增设稳焰结构。

电话:400-859-1866

邮箱:sales@agiledevice.com

地址:安徽省合肥市包河富煌新视觉大厦

微信公众号

官方抖音